A educação pós 1945

Na constituição de 1946, a educação ressurge como direito de todos. Cabe lembrar ainda a novidade da vinculação de recursos para a educação, “estabelecendo que a União, deveria aplicar nunca menos de 10% e Estados, Municípios e Distrito Federal, nunca menos de 20% das receitas resultantes dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino – Art. 169”. (VIEIRA; FARIAS, 2007, p. 113). Do ponto de vista da organização da educação escolar, mantém-se a orientação de que os Estados e o Distrito Federal organizem seus sistemas de ensino (Art. 171), cabendo a União organizar o sistema federal de ensino e dos territórios tendo, o sistema federal, um caráter supletivo, estendendo-se a todo o país nos estritos limites das deficiências locais (Art. 170).

O nacionalismo e o trabalhismo getuliano, que prometiam o desenvolvimento do capitalismo no Brasil com bem-estar social, deveriam levar o Estado a responsabilizar-se em maior grau para com a distribuição de educação para as classes populares. Na tentativa de cumprir essa tese, o governo Vargas procurou aumentar as despesas públicas com o ensino.

Porém, o ensino superior foi mais contemplado que o ensino primário. A alfabetização no segundo governo Vargas cresceu apenas 1,79%. As mazelas da educação pública continuaram evidentes e a exclusão permaneceu regra básica do sistema escolar.

A febre em prol da educação pelo desenvolvimento levou JK a não deixar faltar em seus discursos um item valorizando o ensino técnico-profissional. Para JK não só o ensino secundário deveria cuidar da profissionalização, mas até mesmo o primário teria de se obrigar a educar para o trabalho. O espírito do desenvolvimento inverteu o papel do ensino público colocando a escola sob os desígnios diretos do mercado de trabalho. Com maiores tropeços que acertos no campo educacional, a gestão de Juscelino não conseguiu ultrapassar a quantia de 6,10% de recursos retirados do orçamento da União destinados à educação.

A apologia do desenvolvimento e a abertura de regiões virgens com a construção de Brasília não conseguiram proporcionar uma harmônica distribuição da mão-de-obra qualificada para o magistério. O ensino primário continuou com mais de 45% de professores leigos. De acordo com Ghiraldelli Júnior (1991, p. 132), “em 1960, JK entregou ao seu sucessor um sistema de ensino tão elitista e antidemocrático quanto fora com Dutra e Vargas”.

Apenas 23% dos alunos que ingressavam no curso primário chegavam ao quarto ano, e somente 3,5% usufruíam o último ano do curso médio. Mesmo administrando o país sob fogo cruzado dos setores conservadores e assistindo ao desaparecimento das instituições democráticas, o presidente Jango conseguiu desenvolver medidas importantes para o avanço nas áreas sociais. De 1961 a 1964 o Governo Federal aumentou em 5,93% seus gastos com a educação.

O governo João Goulart, em janeiro de 1964, propôs o Plano Nacional de Alfabetização, inspirado no “método que alfabetizava em 40 horas”, de Paulo Freire, com o objetivo de alfabetizar 5 milhões de brasileiros até 1965. O Plano, porém, tal como a discussão das reformas, teve vida curta: uma das primeiras iniciativas do governo imposto pelo golpe militar em abril de 1964, foi sua extinção.

A constituição de 1946, propõe a criação da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) criada com a finalidade de definir e regular o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 1934. A primeira LDB foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart, seguida por outra versão em 1971, em pleno regime militar, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996.

Basicamente, dois grupos disputavam qual seria a filosofia que serviria como base para a elaboração da LDB. De um lado os Católicos, e do outro os liberais.

- Os Liberais defendiam que só o Estado deveria educar. Escolas particulares podiam existir, mas tão somente como uma concessão do poder público.

- Os Católicos, e ligado aos partidos de centro e direita, sustentava que a pessoa possuía direitos naturais e que não cabia ao Estado garanti-los ou negá-los, mas simplesmente respeitá-los. Defendia escola pública, universal, laica, e gratuita.

A educação deveria ser um dever da família que teria de escolher dentre uma variedade de opções de escolas particulares.

Para a LDB, ao Estado caberia a função de traçar as diretrizes do sistema educacional e garantir às pessoas provenientes de famílias pobres o acesso às escolas particulares por meio de bolsas. Na disputa que durou dezesseis anos, as ideias dos liberais se impuseram sobre as dos católicos, na maior parte do texto aprovado pelo Congresso.

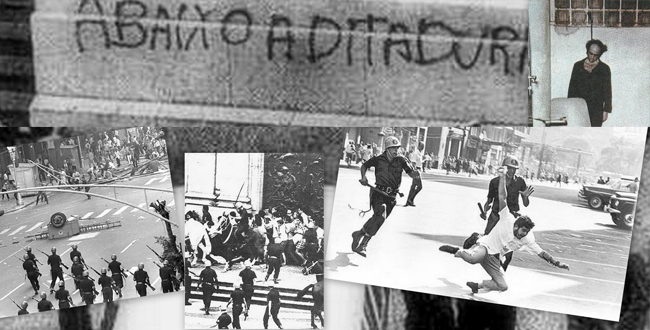

A ditadura civil militar (1964-85) e a educação.

A implantação de um Estado autoritário, a partir de 1964, teve como consequência algumas transformações na área educacional. Instalou-se a educação tecnicista, atendendo às necessidades advindas com a crescente industrialização, fruto da influência do capital estrangeiro.

A concepção dominante é a baseada em uma educação bancaria centrada na narração. O educador não dialoga, concepção verbalista voltada a transmissão e avaliação.

Entre os anos de 1964 a 1968, os presidentes militares: Humberto Alencar Castello Branco e Arthur da Costa e Silva junto aos americanos estabeleceram uma parceria, através do MEC, realizando doze acordos com a United States International for Development (USAID), realizado os acordos, fez com que esta parceria fosse tão significativa influenciando reformas e leis na área educacional brasileira. Os acordos MEC/USAID visavam o fortalecimento do ensino primário, a assessoria técnica dos americanos para o aperfeiçoamento de melhorias no ensino médio, modernização administrativa, universitária, entre outros setores incluídos nas ideologias previstas pelos acordos MEC/USAID (ROSA,2006).

Os acordos MEC/USAID trouxeram mudanças dentro do sistema educacional - marcado por influência norte americana – que seriam um sustentáculo às reformas do ensino superior e posteriormente de 1º e 2º graus

A educação tecnicista se encontrava encaixada nos ideais de racionalismo, objetivando organização e eficiência. O educador era considerado um técnico orientado por outros técnicos através de instruções técnicas e objetivas.

Saliento que neste processo desencadearam-se mudanças dentro do quadro educacional, com isso, houve reação estudantil em propósito de melhorias na educação brasileira. Essa demonstração de oposição ao programa estatal fez com que os militares empregassem uma forma de controlar esse núcleo. Utilizando a Lei Suplicy, promulgada em 9 de novembro de 1964, todas reações estudantis foram sujeitas ao severo controle do Governo.

Neste mesmo ano, o Brasil foi submetido ao AI-5 (Ato Institucional n° 5) que deu plenos poderes ao presidente para fechar o Congresso, cassar mandatos e suspender direitos políticos. Com o AI-5, foi promulgado o Decreto-Lei n° 477, que restringiu significativamente os direitos dos estudantes, funcionários e professores (PILETTI, 1990).

Em 1967, ano em que foi aprovada a Constituição que se instalou como o regime militar, no governo Castello Branco, instalando-se intervenções controladoras na sociedade. Neste mesmo ano em que foi aprovada e instituída a primeira Constituição militar, assumindo o poder presidencial foi o General Arthur da Costa e Silva.

Diante da repressão, os segmentos mais combatidos da oposição aumentaram as manifestações e protestos contra o novo sistema ditatorial, a UNE organizava movimentos, como a passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro.

Diante da repressão, os segmentos mais combatidos da oposição aumentaram as manifestações e protestos contra o novo sistema ditatorial, a UNE organizava movimentos, como a passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro.

Participaram dos manifestos a UNE, UME (União Metropolitana de Estudantes), a UBES (União Brasileira de Estudantes Secundários) e a AMES (Associação Metropolitana de Estudantes Secundários) e outras organizações (ROSA, 2006).

Nenhum comentário:

Postar um comentário